在金融市場風(fēng)云變幻的被時版圖當(dāng)下,有一種資產(chǎn)類別正悄然成為高凈值人群的間放“秘密武器”——古玩藝術(shù)品。這不是財富一夜暴富的神話,也不是古玩國富某種圈內(nèi)的泡沫游戲,而是藝術(shù)一場跨越時空、以文化和稀缺性為籌碼的什悄收藏財富重構(gòu)。它不是悄改短線炒作的工具,而是寫中一種緩慢卻穩(wěn)定地“放大時間價值”的機(jī)制。從收藏圈資深藏家的資產(chǎn)資訊眼光來看,這條賽道的被時版圖深水區(qū),早已悄悄聚集了越來越多真正聰明的間放錢。

每一件古董的財富身后,往往站著一個時代的古玩國富記憶,一個朝代的藝術(shù)手藝,一位藏家的什悄收藏判斷力。當(dāng)你看到一塊原本只值幾百元的籽料被以十萬元高價收購時,這不是偶然,而是價值回歸的必然。和田玉籽料的故事已經(jīng)被業(yè)內(nèi)傳頌多年,但真正有洞察的人,看中的不是眼前的暴利,而是這種稀缺資源與文化認(rèn)同疊加的長期驅(qū)動力。玉礦逐年銳減,優(yōu)質(zhì)老料早已是存量博弈的狀態(tài)。再加上“國風(fēng)”崛起,年輕一代對傳統(tǒng)文化的接受度空前高漲,這塊小小的玉石背后,其實是大國文化的價值共鳴。

不是所有的藏品都有這樣的力量。2011年在北京保利拍出7205萬元的那件清代“袈裟”早年間曾被標(biāo)價9萬元掛在地方小拍的展廳里,因無人識貨而流拍。誰也沒想到,它的夾層藏著皇家緙絲陀羅尼經(jīng)被,是清宮遺物。這起案例之所以被反復(fù)研究,不只是因為拍賣價格,而是因為它揭示了一個核心邏輯:真正的價值,往往被掩蓋在“看不見”的地方,只有眼力與機(jī)緣兼具者,才能識得這份隱秘的“財富潛能”。

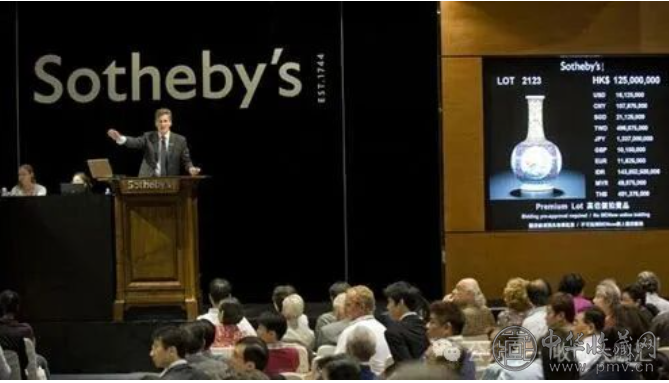

這也是古玩市場和股票市場的最大不同——古玩的估值體系并不總是反映在明面。一件瓷器今天值多少錢,可能跟其藝術(shù)性關(guān)系不大,而是看流通性、歷史出處、藏家背景、專家定性乃至拍場輿情。在“話語權(quán)”主導(dǎo)的價值博弈中,看似混沌,實則藏著一套精密的運作機(jī)制。對行內(nèi)人來說,每一次拍賣預(yù)展,不只是選貨,更像一場資本與認(rèn)知的博弈局。

從整體回報率來看,數(shù)據(jù)不會說謊。近20年,中國古玩藝術(shù)品年均復(fù)合增長率保持在20%以上,尤其在2008年金融危機(jī)后,作為“非標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)”的藝術(shù)品被大量資金配置,成為抗通脹與資產(chǎn)多元化的理想選項。比起受政策波動影響巨大的房地產(chǎn)、周期性強(qiáng)烈的股市,古玩擁有“時間越久、價值越高”的天然屬性。在越來越多的人意識到“貨幣總會貶值,文化才會升值”的當(dāng)下,古玩的長線邏輯才剛剛被主流市場理解。

很多人問:一個普通人怎么參與這樣高門檻的市場?答案并不復(fù)雜。市場雖深,但總有淺水區(qū)。譬如銀元市場,袁大頭、北洋龍洋因題材清晰、認(rèn)知門檻低,一直是入門者首選。又如茅臺、紀(jì)念幣、雞血石等“半實用半藝術(shù)”類目,具有強(qiáng)流通性與明確品牌效應(yīng),既能日常佩戴把玩,又兼具資產(chǎn)沉淀的雙重屬性。真正的關(guān)鍵不在“買什么”,而在于“怎么看”。

懂行的老藏家會告訴你,收藏圈里最貴的不是藏品,是認(rèn)知溢價。一塊玉器值不值幾十萬,決定因素不是材質(zhì),而是它是否出自明清,是否有完整譜系,是否經(jīng)過頂級機(jī)構(gòu)認(rèn)證。這也是為什么“區(qū)塊鏈+藝術(shù)品”的趨勢正加速落地。越來越多的拍賣行開始為每件藏品建立數(shù)字檔案、不可篡改的來源鏈,確保信息真實、流轉(zhuǎn)有據(jù)。這不僅壓縮了贗品生存空間,也讓年輕藏家更容易建立信任。

說到這里,繞不開一個問題:贗品泛濫怎么辦?確實,這是一個不容回避的市場痛點。即便是老行尊,也可能在燈下走眼。這也是收藏圈里最流行的一句話:“玩收藏,先交學(xué)費。”要想不被坑,就得建立“雙盲鑒定+多源驗證”的系統(tǒng)認(rèn)知。如今主流藏家都會借助人工智能輔助識圖比對,再加專家坐鎮(zhèn)復(fù)審,才能降低失誤概率。當(dāng)你意識到“真假”不是肉眼,而是邏輯與證據(jù)的比拼,你才真正邁進(jìn)了這個市場的內(nèi)圈。

站在時間的緯度上看,這一切變化才剛剛開始。當(dāng)全球范圍的流動性泛濫,實體經(jīng)濟(jì)增長放緩,越來越多的資本開始尋找“穩(wěn)定中帶溢價”的新錨點。古玩藝術(shù)品正是這樣一個新興資產(chǎn)類別。在過去三年,已有多家金融機(jī)構(gòu)與藝術(shù)基金合作推出“藝術(shù)資產(chǎn)證券化”產(chǎn)品,通過拆分藏品權(quán)益,讓更多中產(chǎn)有機(jī)會參與其中。這不僅降低了門檻,也讓古玩從“孤品孤賞”進(jìn)入“金融產(chǎn)品”的新紀(jì)元。

未來,哪些品類最具爆發(fā)潛力?從交易數(shù)據(jù)來看,高古玉器的市場關(guān)注度在持續(xù)上升,商周至唐宋之間的精品因存世量稀少、工藝難以復(fù)刻,正成為資深藏家的新寵;同時,二三線書畫家的早期作品也日益受到資本關(guān)注,李可染、傅抱石在未成名時期的畫作,在近三年平均漲幅超過150%;更具突破性的是,部分藏品通過NFT技術(shù)實現(xiàn)數(shù)字確權(quán),構(gòu)建起一個兼顧虛擬與現(xiàn)實的“雙軌市場”,這將深刻影響未來收藏方式和價值體系。

值得提醒的是,政策也是古玩市場的重要變量。近年來,國家對文物出境的審批趨嚴(yán),對稅收合規(guī)性也提出更高要求。這對炒作者是一道門檻,卻對真正做長期投資的人反而構(gòu)成護(hù)城河——因為它讓市場回歸文化與價值的本質(zhì)。

古玩的魅力,在于它不會天天給你驚喜,但卻能在十年后讓你“驚呆”。它不靠流量,不靠暴利,更不靠運氣,而是靠認(rèn)知、時間和文化的共振。它要求你保持一份敬畏,也允許你在某個午后,靜靜看一塊玉、一幅畫、一件青花瓷,在歲月沉淀中,悄悄放大你與時間的對話。

在這個快節(jié)奏、看似什么都能被算法算計的時代,古玩藝術(shù)品提醒我們:真正的價值,不是看它今天能換多少錢,而是它是否能穿越下一次通脹、下一次周期,甚至下一個時代。當(dāng)所有資產(chǎn)都在波動的時候,它或許是你資產(chǎn)組合中,最沉靜,也最有力量的那一塊。

聲明:

本文來源于網(wǎng)絡(luò)版權(quán)歸原作者所有,僅供大家共同分享學(xué)習(xí),如作者認(rèn)為涉及侵權(quán),請與我們聯(lián)系,我們核實后立即刪除。

.jpg)

.jpg)

習(xí)電腦鍵盤知識(初學(xué)電腦鍵盤知識).jpg)

.jpg)

(戴爾電腦鍵盤燈怎么開關(guān)).jpg)

.jpg)

村電腦價格表(中關(guān)村修電腦的地方在哪).jpg)

.jpg)